次回改正(2024年4月) 居宅介護支援(介護給付費分科会 2023.12.19資料より)

次回改正(2024年4月)を解説 ~居宅介護支援サービス~

厚労省の社会保障審議会・介護給付費分科会の2023年12月19日の資料をもとに解説します。

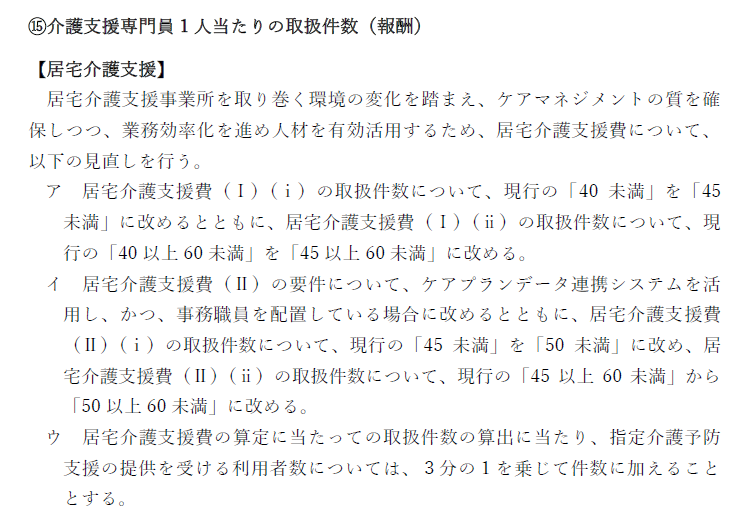

1.ケアマネ1人あたりの取扱い件数の見直し(件数、人員配置基準の緩和)

人手不足を反映してか、ケアマネさん1人あたりの取扱い件数が増えました。

・従来の「40件」→「45件」未満となり、1人あたり、+5件担当できるようになります。

・ケアプランデータ連携システムを活用し、さらに事務職員がいる場合には「50件」未満まで担当可能。

・要支援者のカウントが「1/2」→「1/3」に変更され、要支援者3人で要介護者1名分へと変更となります。

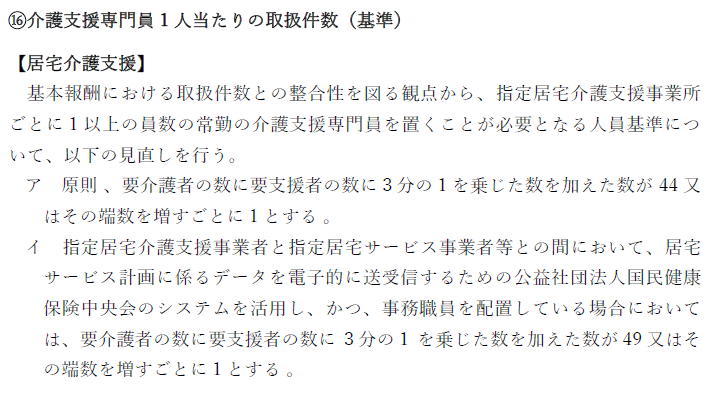

また、人員配置基準も緩和されています。

・従来の「35」件で1名の配置基準が「44」件に変更されます。

・さらに計画書の送付時に国保中央会のシステム(ケアプランデータ連携システム)を利用し、事務職員がいる場合には「49」件まで緩和となります。

国保中央会以外の(民間のサービス)で電子的に計画書の送付を行ったとしても、要件には当てはまりませんので、ご注意ください。

2.同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント評価の見直し(同一建物減算の追加?)

訪問介護サービスなどで導入されている、同一建物減算に類する内容が入ってきそうな雰囲気がしますね。

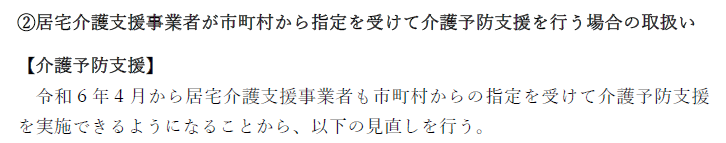

3.包括センターからの委託ではなく、直接、要支援者を担当可能になります

4月からは、市区町村からの指定を受けることで、直接、要支援者を担当できるようになります。

(残念ながら、直接担当した場合の報酬は、まだ公表されていません。)

4.各サービスの割合等の利用者への説明は努力義務へ

の説明義務がありましたが、4月以降は努力義務※となります。

法律上、義務ではないため違反しても罰則の対象にはならないが、当然そうすべきでありそのように努めなければならないものとして規定されている物事を指す語。努力すべき内容。

やらなくとも罰則はない状態となりますが、基本的には継続してください。という感じですね。

5.モニタリング実施方法にテレビ電話等が追加されます

(現状は、月に1回は訪問が必要。訪問できない場合は減算。)

ご家族や、入居施設のサポートがある場合には活用できるかも知れませんね。

ただし、最低でも2カ月に1回は訪問する必要がありますので、全く訪問しなくともよくなる訳ではありません。(要支援者は6カ月に1回)

6.特定事業所加算の算定要件の見直し

下記「ア」の事例検討会や研修等への参加が要件として追加されています。

「ア」については「評価の充実を行う」ともありますので、従来のⅠ~Aの区分が変更となるかも知れません。

また「ウ」の部分によると、1人でも該当すると全員がアウト(全員分の特定事業所加算が取れなくなる)だった

運営基準減算が要件から外れるので、少し加算算定へのハードルが下がりそうです。

7.その他

その他の主な改正事項として、下記の内容があります。

- 地域区分の見直し

- 入院時情報連携加算の見直し(情報提供期間に関する要件変更)

- 通院時情報連携加算の見直し(要件に歯科医師の診察時も追加)

- ターミナルケアマネジメント加算の対象疾患を追加

- 主治の医師等に、入院中の医療機関の医師を含むことを明確化

- BCP未策定事業所への減算(2025.3末まで猶予期間)

- 運営規定等については、自社のHPや情報公表HPに、掲載・公表が必要となる

おわりに(ケアプランに係る各サービスの変更内容は次回!)

まだまだ、詳細な部分で分からない点はありますが、大まかな方向性は決まったと言ってもよさそうです。

詳しい内容を知りたい方は 厚労省 こちらのリンクから資料をご参照ください。

また、ケアプランで利用する、訪問や通所サービスといった、各サービスに対する改正点は

次回の豆知識でお知らせ予定です!お楽しみに~