今さら聞けない「福祉用具計画書」とは何か? 誰でも分かるように説明します!

なぜ計画書を作成しないといけないの?

そのルールの1つとして福祉用具サービスを提供する際には、 福祉用具専門相談員が福祉用具貸与計画書を作成しなければならないとされています。

- 1.福祉用具計画書を、福祉用具専門相談員が作成。

- 2.ご利用者やご家族に説明・同意を得て、計画書をご利用者へ交付する(渡す)。

- 3.福祉用具サービスを提供開始

本ページでは、計画書の種類や作成するタイミング、注意点についてお伝えしようと思います。

福祉用具計画書に記載する内容

- 利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境をふまえ、福祉用具貸与の目標、目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載する。 (もし、特定福祉用具販売の利用があるときは特定福祉用具販売計画と一体のものとして作成します)

- 居宅サービス計画が作成されている場合(通常は作成されていると思います)は、ケアマネさんの立てた居宅サービス計画の内容に沿って作成しなくてはいけません。

- 福祉用具貸与計画の内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければなりません。

- 福祉用具貸与計画を作成した際には、福祉用具貸与計画を利用者に交付しなければならない。

- 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、福祉用具貸与計画の実施状況の把握(モニタリング)を行い、必要に応じて福祉用具貸与計画の変更を行わなかればなりません。

計画書の様式

ふくせん版 福祉用具計画書

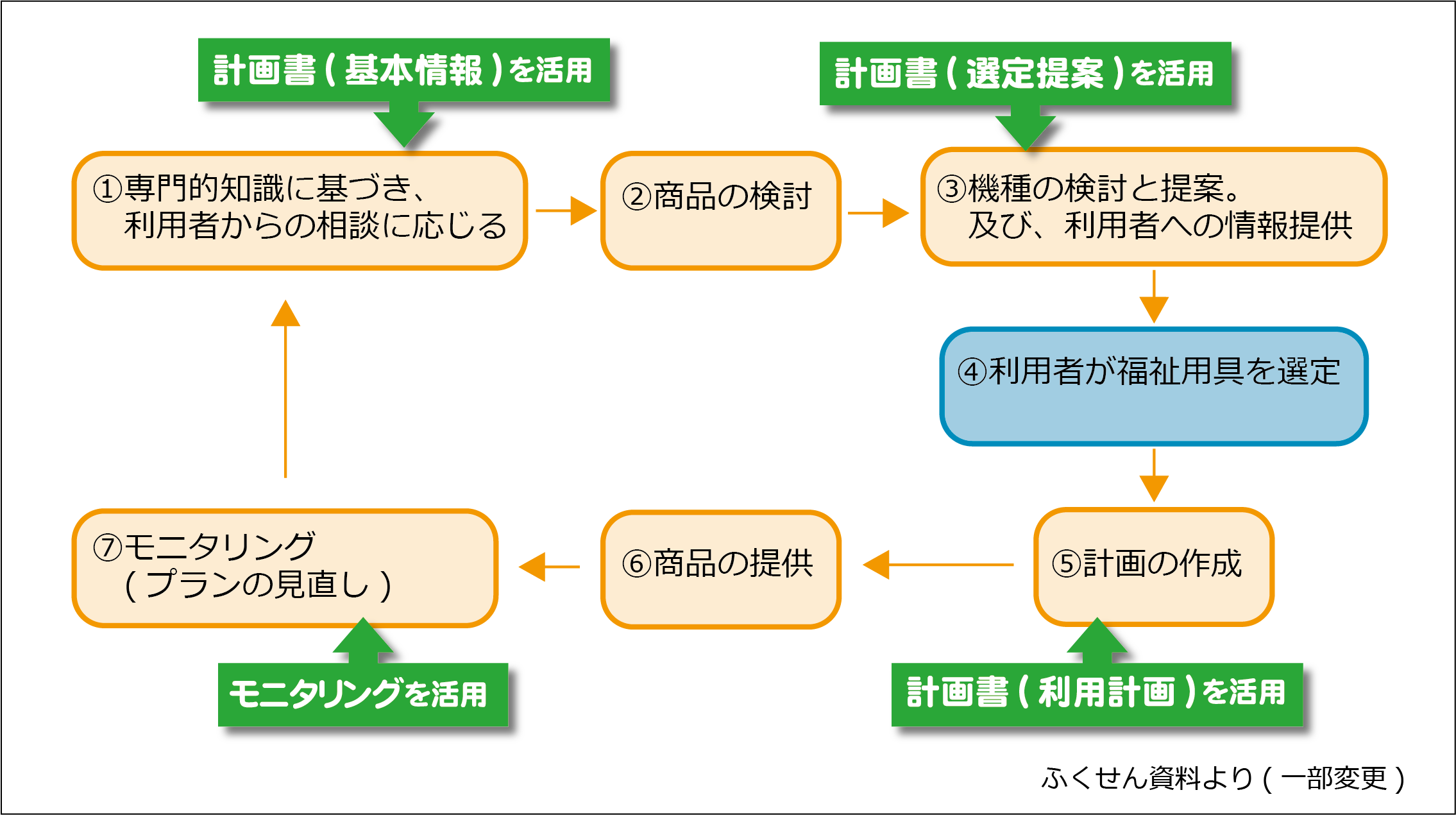

業務の流れのなかで、どのタイミングで活用するのかは下図をご覧ください。

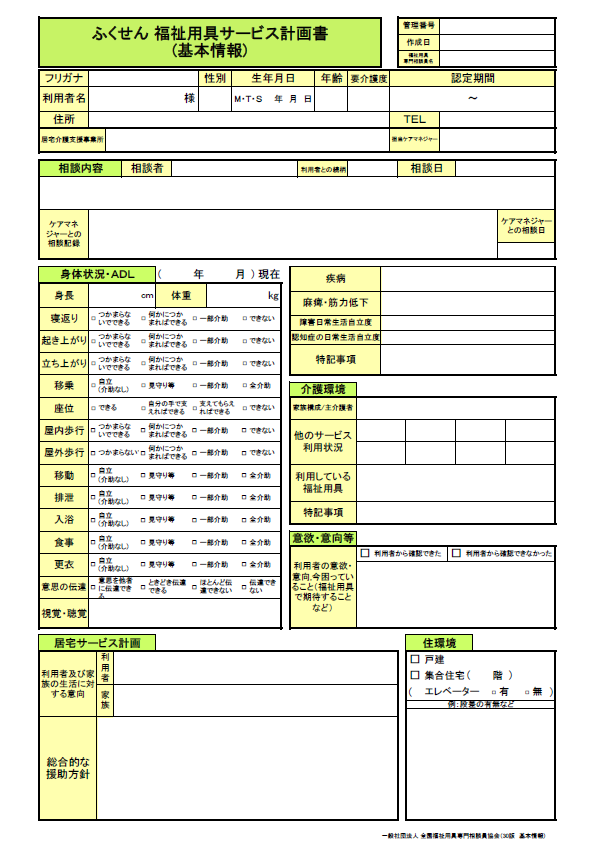

■福祉用具サービス計画書(基本情報) |

このシートでは、利用者の生年月日等の基本情報や、身体的状況・家族環境といったアセスメント情報などを収集・記録します。 具体的には、ご利用者の生年月日や住所などの基本情報、ご本人の希望等を上部へ記載します。 さらに、アセスメント情報として、立ち上がりができるか等の身体的な状況、疾病、独居などのご家族情報を中段へ記載します。 最下段には、ケアマネジャーから提供される居宅サービス計画と、住環境を記載します。 |

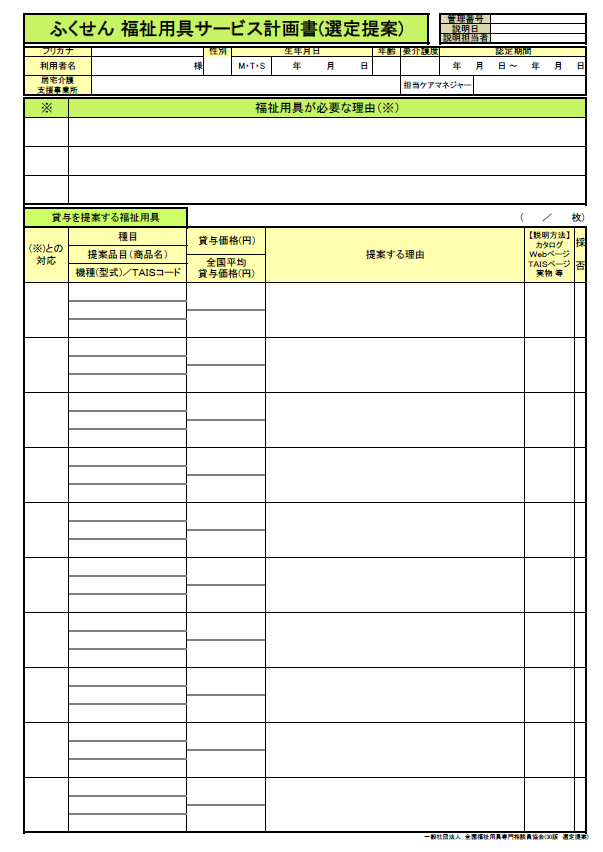

■福祉用具サービス計画書(選定提案) |

ご利用者へ福祉用具を提供する際には、該当商品のみ紹介するのではなく、複数商品を提案することが義務付けられるようになりました。

複数商品を提案する際に利用したり、提案した過程を記録するために、この選定提案を活用します。 上部には「福祉用具が必要な理由」を記載し、その理由に基づいて提案する商品を下部に記載します。 提案する商品の内容には、商品名やTAISコードだけでなく、「貸与価格」「全国平均の貸与価格」「(該当商品を)提案する理由」等も 記載します。 選定提案の詳しい記載方法は、こちら(準備中) |

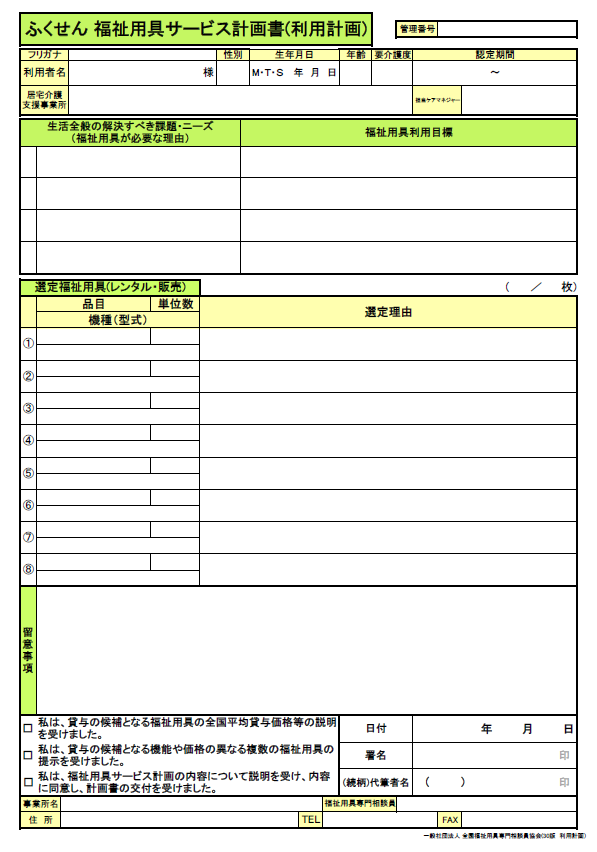

■福祉用具サービス計画書(利用計画) |

上記「基本情報」で収集した基本情報やアセスメント、(ケアマネからの)居宅サービス計画書の内容をもとに、

全体的な「福祉用具が必要な理由」と「福祉用具を利用する目標」を考え、記載します。 さらに、提供することになる個別の商品についても、品目や商品名とともに、なぜ当該商品を選んだのか、その理由を記載します。 (当該商品を選択した理由については、みなさん頭を悩ませる部分です。書籍や研修会、用具メーカーのカタログなどを参考にするのがおすすめです。) |

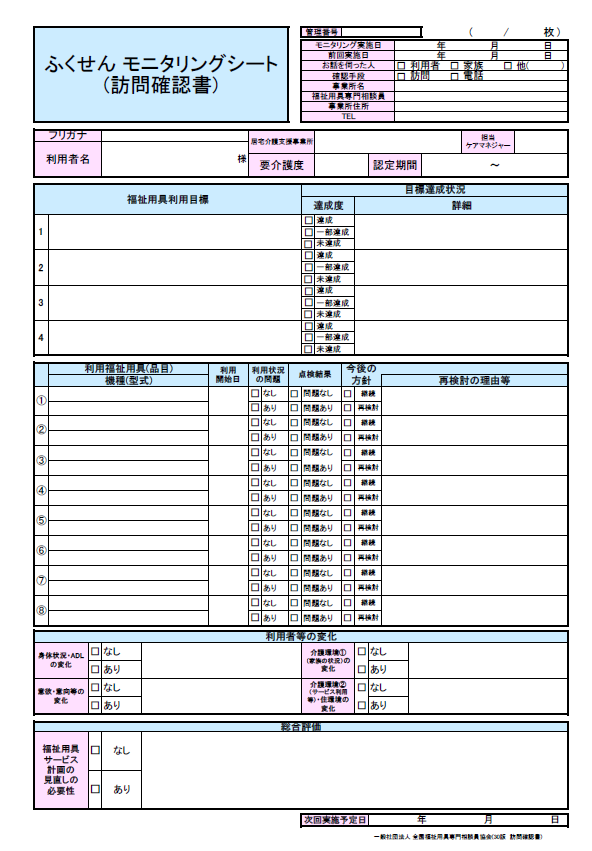

■モニタリングシート(評価表) |

福祉用具貸与サービスは、ご利用者へ商品を提供したらそれで終わりではありません。

商品を提供した後も、定期的にモニタリング(評価)を行い、適切に使用されているか、計画書で立てた目標が達成できているかといった

状況を把握しなくてはなりません。 「モニタリングシート」では、計画書で立てた目標の達成状況(目標を複数立てた場合には、それぞれの目標の達成状況)や、 提供した商品の「利用状況」や「点検結果」、さらにご利用者の状況変化などを記載し、最終的にこのまま継続してよいのか評価を行います。 |

さいごに

ただ、利用者数が増えてくると、エクセルをかなり活用したとしても、ファイルの管理や作成する時間がかなり負担となるようです。 (商品が変わるたびに計画書は作り直しになりますし、モニタリングも全員分、定期的に行わないといけないため、確かにかなりの業務量となりそうです。)

利用者数が増えてきたら(又は利用者数を増やすために)、 福祉用具用の介護ソフトの活用を検討するなどして、計画書の事務時間短縮を目指したほうがよさそうです。

キャロッツにも、福祉用具貸与事業所様向けの介護ソフトがありますので、参考にしてください!

■福祉用具用介護ソフト  |

計画書、注文書、納品報告、入退院管理、請求業務などを一括管理できます。

事務作業の手間や、時間を減らしたい方へ、オススメです。 |